Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten begonnen in ihren Teams KI-Projekte zu starten.

Oftmals folgte der Euphorie eine gewisse Ernüchterung, wenn es an die Details ging.

Und nicht wenige dieser Pilot-Projekte wurden dann doch nicht in den Live-Betrieb übernommen.

Eine große Zahl von KI-Pilot-Projekten scheitert

Das MIT hat eine Studie durchgeführt, nach der 95% aller KI-Pilot-Projekte scheitern: https://midrange.de/95-prozent-aller-ai-pilotprojekte-scheitern/

Das ist eine erschreckende Zahl – viele Unternehmen werden inzwischen davor zurückschrecken, in ein Pilot-Projekt zu starten, aber gut geplant und mit einem vernünftigen Fokus kann das Risiko des Scheiterns stark vermindert werden.

Die Quintessenz der Studie ist, dass man sich auf industrie-spezifische KI-Tools fokussieren sollte, mit denen bereits andere Unternehmen Erfahrungen gemacht haben. In dem Artikel geht es aber in der Hauptsache um KI-Projekte in Industrie und Produktion. Ich möchte mich dagegen mit KI-Projekten in der Logistik befassen.

Woran scheitern KI-Projekte?

Ich möchte heute aus meiner Beratungspraxis und vielen Gesprächen mit Geschäftsführern und IT-Leitern beleuchten, welche Faktoren dazu beitragen, dass KI-Projekte scheitern.

Worauf müssen Unternehmen schon in der Planungs-Phase achten, um keine unnötigen Ressourcen für Pilot-Projekte zu verschwenden, sondern tatsächliche „Qick Wins“ und langfristige Prozess-Verbesserung zu erreichen.

Typischerweise werden diese Themen als Risiko-Faktoren bei der Einführung von KI-Tools genannt:

- Datenprobleme

- Technische Hürden

- Organisatorisches und menschliche Faktoren

- Strategische Probleme

- Spezielle Herausforderungen der Logistik-Branche

Mangelndes Change-Management, fehlende klare Zielsetzungen, Datenqualität, Integration – nicht die KI-Tools selber führen zum Scheitern

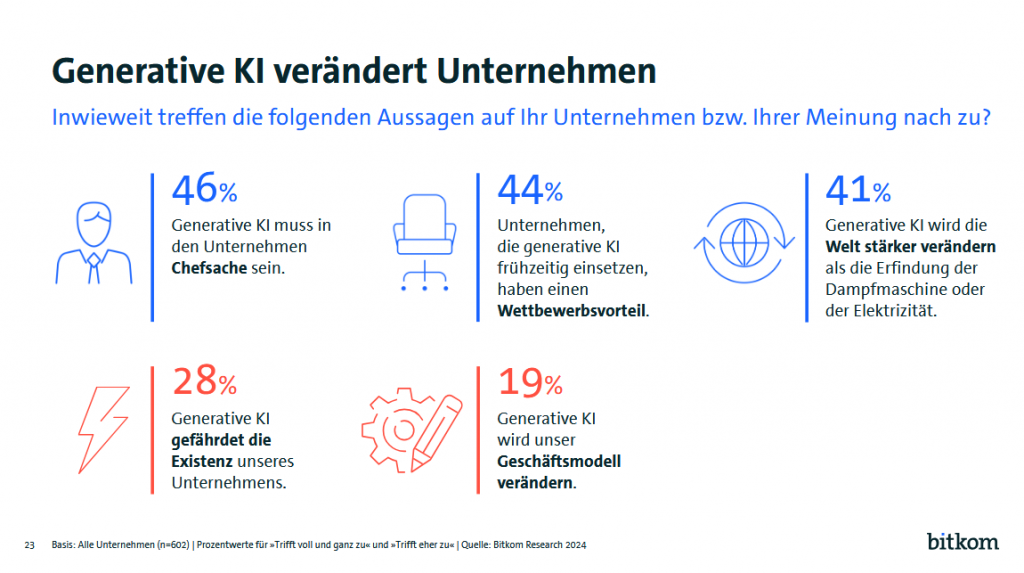

Seit einigen Jahren scheint es „zum guten Ton“ zu gehören, sich auch mit KI zu befassen. Kaum ein Unternehmen sagt heute noch von sich, dass es gar nichts mit KI macht. Die Bitcom Studie von 2024 zeigt die Relevanz von KI aber auch die Bedenken, die Unternehmen im Hinblick auf KI haben https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/KI-in-Deutschland-Perspektiven:

Zu Beginn wurde KI vor allem zum Erzeugen von Texten eingesetzt und dort ist sie ja auch sehr erfolgreich. Mehr und mehr soll die KI aber jetzt auch in anderen Unternehmensbereichen helfen und die Effizienz bei hohem Fachkräfte-Mangel erhöhen.

In meiner Beratungspraxis stehen Prozesse für das Umsatzwachstum rund um Kunden und Verkauf im Logistik-Umfeld im Zentrum.

Beispiele für KI-Einsatz rund um Kunden- und Verkaufs-Prozessse

- effizientere Anfrage/Angebots-Abwicklung,

- proaktive Informationen über Kundenverhalten,

- Analyse von Sendungsdaten,

- Abwanderungs-Vorhersagen,

- Identifikation von Cross- / Upselling-Möglichkeiten,

- Handlungsempfehlungen,

- Analyse von Potentialen,

- Aktualisierung von Kunden-Informationen,

- Leadgenerierung und Kategorisierung von Accounts.

Wichtig: Ein Umsetzungspartner mit Branchen-Kenntnis

Um in diesen Bereichen erfolgreich mit Ki-Tools zu arbeiten, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen und den richtigen Partner für die Umsetzung.

Wichtig ist hierbei eine gut Branchen-Kenntnis.

Ein KI-Anbieter, der vor allem für Versicherungen und Arztpraxen arbeitet, wird einem Logistik-Unternehmen keinen schnellen Quick-Win bieten können, weil Prozesse und Daten-Strukturen nicht bekannt sind und die Grundlagen zunächst geschaffen werden müssen.

Ein Branchen-Experte hat die Strukturen bereits an Bord, kennt sich mit Sendungs- und Logistik-Daten aus und weiß, wie diese zu analysieren sind, um Schwankungen oder Potentiale zu erkennen. Auch die Lead-Generierung ist in der Logistik komplett anders als in anderen Branchen, die Sport-Equipment oder Werkzeug verkaufen.

Klare Ziele vorgeben, mit kleinen Prozessen beginnen

Das Internet und Social Media schwirren nur so von Anbietern, die geniale KI-Tools anbieten. Geschäftsführer sehen erhebliche Chancen, ihre Unternehmen zu modernisieren und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, indem solche Tools eingesetzt werden.

Wichtig ist aber, nicht mit zu viel Euphorie in die Implementierung zu starten, sondern klare Ziele zu setzen.

Was genau soll das KI-Projekt bringen, in welchem Zeitraum soll wer damit in welchem Bereich was erreichen?

Beispiele sind: Service-Qualität verbessern, Kosten senken, Antwortzeiten verkürzen, Kundenverlust reduzieren, Conversion verbessern.

Die Anwender und Fachabteilungen schon in der Auswahl mit einbeziehen

Oftmals wird die IT-Abteilung damit beauftragt, die Implementierung eines KI-Tools zu starten.

Die IT-Abteilungen sind typischerweise sehr beschäftigt und das Projekt wird irgendwo in die „Pipeline“ geschoben und es dauert Monate, bis es voran geht.

Viel Aufwand wird möglicherweise in die Vorbereitung gesteckt, nur damit später die designierten Anwender feststellen, dass das Tool gar nicht praxisgerecht ist.

Daher ist es sehr wichtig, schon bei der Diskussion der Use-Cases für den KI-Einsatz die Anwender zu befragen. Diese haben sehr oft gute Ideen, wie eine relativ schlanke Lösung ihren Alltag vereinfachen und zu Effizienz-Gewinn beitragen kann.

Wenn die Mitarbeiter schon an dieser Stelle mit einbezogen werden, wird die Auswahl des Tools praxisgerechter und die Bereitschaft später damit zu arbeiten erheblich höher. Auch wenn zu Beginn nur eine Handvoll Mitarbeiter aus der betroffenen Abteilung die KI-Tools täglich nutzt, das wird sich im Team verbreiten und bald werden alle damit arbeiten.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor: Change Management

Der Faktor Mensch darf bei der Einführung von KI-Tools nicht außer Acht gelassen werden. Durch die Medien werden Ängste geschürt, dass KI-Tools nach und nach die Menschen ersetzen wird.

Das Management hat die Aufgabe, den Mitarbeitern klar zu machen, dass die KI sie nur unterstützen soll, damit sie ihr Fachwissen optimal einsetzen können um zum Unternehmenserfolg beizutragen.

Die KI soll Arbeiten übernehmen, die zeitaufwändig sind oder viel Recherche erfordern oder riesige Datenmengen betreffen.

Das „Enablement“ der Mitarbeiter ist eine große Aufgabe. Das Wissen darüber, wie die KI-Tools anzuwenden sind, welche Risiken sie bergen, welche Daten wie verarbeiten werden dürfen und können, welche Punkte hinsichtlich Daten-Sicherheit zu beachten sind muss im Unternehmen verbreitet werden.

Und auch in der Führungsebene müssen Fakten und Regeln bekannt gemacht werden, damit Sorgen und Ängste nicht dazu führen, dass der Fortschritt gehemmt wird.

KI-Tools können nur so gute Ergebnisse bringen wie die Daten, mit denen sie arbeiten

Schon mit dem Einsatz von BI-Tools und Big Data Projekten ist es plakativ geworden: Die Unternehmensdaten liegen verstreut in unterschiedlichen Datenbanken, eine zentrale Datenbank ist nicht vorhanden oder die Qualität ist mangelhaft.

Oftmals muss vor Beginn einer sinnvollen Arbeit mit KI-Tools eine einheitliche Daten-Struktur erarbeitet werden. Eine moderne Art, die Daten bereitzustellen sind MCP-Modelle (Model Context Protocol), mithilfe derer KI-Tools standardisiert auf unterschiedlichste Datenbanken zugreifen können. So müssen nicht lauter verschiedene Schnittstellen aufgebaut werden, sondern Kontexte (CRM-Daten, Dokumente, TMS-Daten, Daten aus Service-Modulen und viele mehr) können dynamisch ins Modell eingebunden werden.

Diese neue Technologie wird die Implementierung in Unternehmen erheblich beschleunigen.

Daten-Sicherheit für Unternehmensdaten beim Anbieter sicherstellen

Jeder kennt die KI-Tools, die uns frei verfügbare Informationen aus dem Internet bereitstellen und aufbereiten.

Bei professionellen KI-Anwendungen ist jedoch darauf zu achten, dass diese in einer abgesicherten Umgebung ablaufen und Ihre Daten nicht im Internet veröffentlicht werden. Sie möchten ChatGPT, Claude und Copilot ja nicht alle ihre Umsatzdaten, Preise und Kunden-Infos übermitteln, damit diese damit ihre Modelle trainieren und Vergleichs-Informationen für andere Unternehmen erhalten.

Bei der Implementierung von Anwendungen in Unternehmen ist also essentiell, dass die Large Language Models auf internen, abgesicherten Datenbanken eingesetzt werden.

Keine weiteren Dateninseln: KI-Tools in bestehende Tools integrieren

Wenn in einem Unternehmen KI-Tools implementiert werden, ist es entscheidend, dass sie keine Daten-Inseln produzieren.

Spezialisierte KI-Tools müssen über Schnittstellen mit den operativen Systemen, TMS, ERP, CRM kommunizieren und Daten austauschen.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass einige Unternehmens-Teile die Daten nicht verarbeiten können oder unvollständige Informationen haben.

Ein Beispiel ist ein Tool für die automatisierte Verarbeitung von Preisanfragen.

Wenn ein Tagespreis an den Kunden versendet wird, muss diese Information auch im CRM sichtbar sein. Wenn der Kunde den Tagespreis annimmt, muss es eine Schnittstelle zum TMS geben, damit aus dem angenommenen Angebot auch eine Sendung werden kann.

Ist das nicht der Fall, gibt es wieder Doppelarbeit und erhebliche Fehlerquellen bei der Abrechnung der Dienstleistung.

Prozess-Optimierung durch KI kann mit smarter Planung gelingen

Viele Unternehmen haben bereits ihre ersten Erfahrungen mit KI-Pilot-Projekten gemacht. Einige der oben genannten Probleme sind dabei vielleicht aufgekommen und man hat den Piloten nicht in die Praxis gebracht.

Mit einer guten Strategie, dem richtigen Use-Case und der Einbeziehung der Anwender kann es aber gelingen.

KI nicht einzusetzen, ist keine Option mehr. Die Frage ist nur noch, in welchem Bereich und mit welchen Zielen.

Dorothee Gabor ist Vorstand Business Development bei LOGO consult AG: LOGISTIK | DIGITAL | LÖSUNGEN